コラム

2025.04.30

今すぐ確認!あなたのお子さまは小学算数を「宝の山」にできているか?(3)

さて、中学1年生で文字式と台形の面積について、文字を使って表したり、台形を底面とした四角柱の体積や表面積の求め方を学びました。

では、その後、台形はどんな姿になって、私たちの前に現れるのでしょうか?

中学2年生の数学では、「関数」と図形の融合問題が出題されることもあります。

台形の面積を二等分する直線の式を求めたりします。これはかなり難易度が高いです。

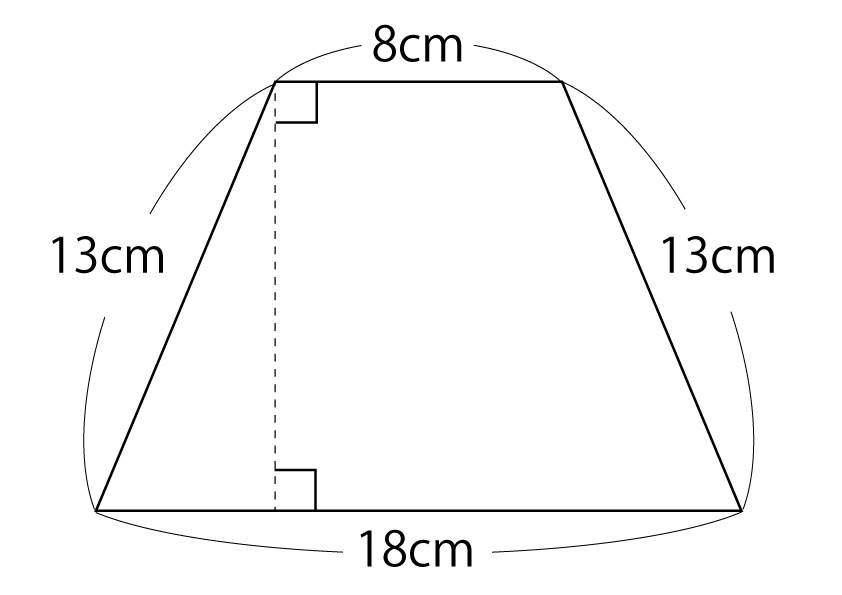

そして、中学3年生で学ぶ「三平方の定理」 を利用して、台形の面積を求める問題があります。

例えば、こんな問題です。

「上底が8cm、下底が18cm、そして平行でなし2辺の長さが13cmの等脚台形があります。この台形の面積を求めなさい。」

小学校の知識だけでは、この台形の高さを求めることができません。

中学3年生で学ぶ三平方の定理を利用し、自分で高さを導きだし、面積を求めるのです。

このように、小学校で学んだ台形の基本的な知識に、中学校で学ぶ新しい定理が加わることで、解ける問題の幅がぐっと広がるのです。

このようなことから小学校での学びはとても大切なのです。

【了】